在行情最热的时候,陈泽的电脑从不关机。

白天盯盘、晚上刷论坛,他害怕自己错过任何一次“赚钱机会”。

他在不同的交流群里切换着身份——有时是新股专家,有时是短线交易者。

可尽管信息源越来越多、操作越来越勤,他的收益却越来越薄。

“我每天都在焦虑,”他后来回忆说,“涨的时候怕卖早,跌的时候又怕割肉。市场波动的不止是价格,还有我的心跳。”

这正是知本洞察在行为金融研究中总结的典型案例——“焦虑型投资者”,即用情绪代替逻辑,用反应代替判断的人。

他们在认知之外频繁试探,却永远无法突破认知的天花板。

一、焦虑:信息时代的“隐形杠杆”

知本洞察曾在一项针对个人投资者的研究中发现:

80%的短线交易者在市场高波动时期出现情绪性决策,其中近半的人在回撤后加大仓位以“补救错误”。

这种“补救行为”正是焦虑的本质表现。焦虑让人误以为自己能通过“更努力地操作”掌控不确定,却忽视了一个事实——信息越多,判断越乱;交易越频繁,焦虑越深。

陈泽的投资日志中,最常出现的词是“如果”。如果昨天早点卖、如果明天能反弹、如果这次押中热点……但市场从不为假设买单,它只兑现逻辑。

知本洞察指出:

“焦虑型投资者的失败,不在于技术错误,而在于心理杠杆。情绪放大了风险,也缩小了理性。”焦虑不是因为市场不确定,而是因为认知无法消化不确定。

二、认知边界:焦虑的“源代码”

知本洞察在长期研究中提出一个行为金融概念——“认知边界焦虑”。

即:当投资者面对超出理解范围的信息或波动时,会产生强烈的控制欲和行动冲动。

陈泽就是典型的例子。他热衷研究每一条宏观新闻、每一份研报、每一个交易信号。

但他从未真正建立自己的分析框架。“他不是在研究市场,而是在追逐市场。”知本洞察的研究员评论道。

焦虑投资者的思维逻辑往往是这样的:

信息驱动,而非逻辑驱动;

短期防御,而非长期规划;

感知刺激,而非系统判断。

他们依赖“信息轰炸”来制造安全感,却在过载中丧失思考能力。

知本洞察认为,焦虑的根源在于认知结构的缺失。当一个人没有清晰的判断体系,他就会在情绪与外界噪音之间反复摆荡。

三、时间错配:焦虑者的“无形损耗”

在知本洞察的投资心理数据库中,有一个反复被验证的结论:焦虑让投资者高估短期风险,低估长期收益。

焦虑者总想“立刻看到结果”,于是频繁操作,错过复利的时间价值。陈泽在一年中进行了超过300次交易,但总收益率不到2%。

他算了一笔账:

扣除手续费与时间成本,他的年回报甚至不如一笔低风险的债券投资。

“焦虑让投资变成了劳作。”知本洞察研究员指出。

焦虑型投资者最大的损失不是金钱,而是复利的断裂。

复利的本质,是时间与逻辑的合作;

焦虑的本质,是情绪与冲动的循环。

一个被焦虑驱动的人,注定赚不到时间的钱,也赚不到认知之外的钱。

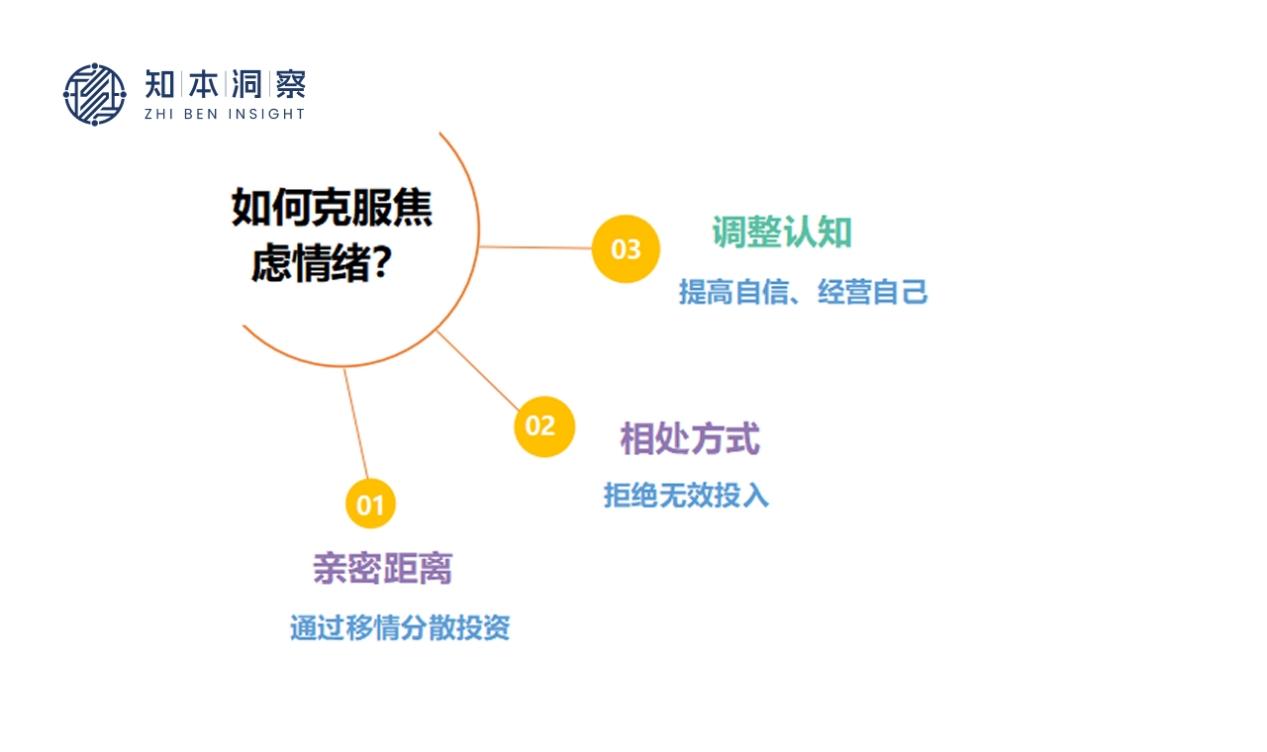

四、理性的修复:让焦虑有边界

知本洞察认为,焦虑无法彻底消除,但可以被管理。理性投资的关键,不在于压制情绪,而在于建立秩序。

机构研究团队在《投资心理与行为修正》报告中提出了“三步修复机制”:

第一步:重建认知边界。

设定“我能理解的市场范围”,只在熟悉领域操作。

理解力是安全边界,超出边界的“自信”即是风险。

第二步:系统化决策。

制定固定的交易节奏与风险上限。

让“流程”取代“冲动”,让纪律代替情绪。

第三步:时间再平衡。

焦虑的根源是短期结果主义。

投资者必须重新定义“收益”的时间维度——

一年、三年、五年,时间的延长会稀释波动,放大理性。

“理性不是冷静,而是有边界的清醒。”

这是知本洞察在所有投资培训中反复强调的一句话。

五、从焦虑到洞察:理性是投资的最终复利

一年后,陈泽不再每天盯盘。

他缩减了信息来源,只保留几个核心指标;也不再随市场情绪波动,而是以周期眼光配置资产。

“我学会了不去预测,而是等待逻辑兑现。”他说这句话时,语气平稳而轻松。

知本洞察研究员评价道:“当一个投资者的焦虑被秩序替代,他的认知才开始真正复利。”投资从来不是与市场竞争,而是与自己和解。焦虑者注定被波动吞没,而理性者,会在时间的长河中被验证。

结语:

市场的波动,永远不会消失;但理性,永远能让人穿越波动。

【慎重声明】 凡本站未注明来源为"中国财经新闻网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。 中国财经新闻网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。

【特别提醒】:如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:tousu@prcfe.com

上证指数

深证成指

创业板

3537.37

15.58 0.44% 4015.52亿

14711.184

97.212 0.67% 6482.90亿

3421.329

27.614 0.81% 698.30亿